私たちは、指示や命令に対してネガティブな感情が起こることを前回、お話しました。

指示や命令しないで、子どもに働きかけるには自分で決める問いかけや選択肢を提案するのが1つの方法だとお伝えしましたが、今回は、何故その様な関わりをするのかを説明していきます。

以下、玉川大学 研究所のページに掲載されている研究から解説します

https://www.tamagawa.jp/research/brain/news/detail_6476.html

この実験では、大学生が2つのチームに分かれてストップウォッチを自ら押して5秒に近いところ(4.95~5.05秒の間が成功)で止めるゲームを競います。

その際、使用するストップウォッチが2種類あり(サッカーボール型と星形)、そのどちらかを自分で選ぶチーム(自己選択条件)とPCが選んだものを使用するチーム(強制選択条件)で競った結果、自己選択条件の方がポジティブな気持ちで参加することができ成功率も有意に高かったようです。

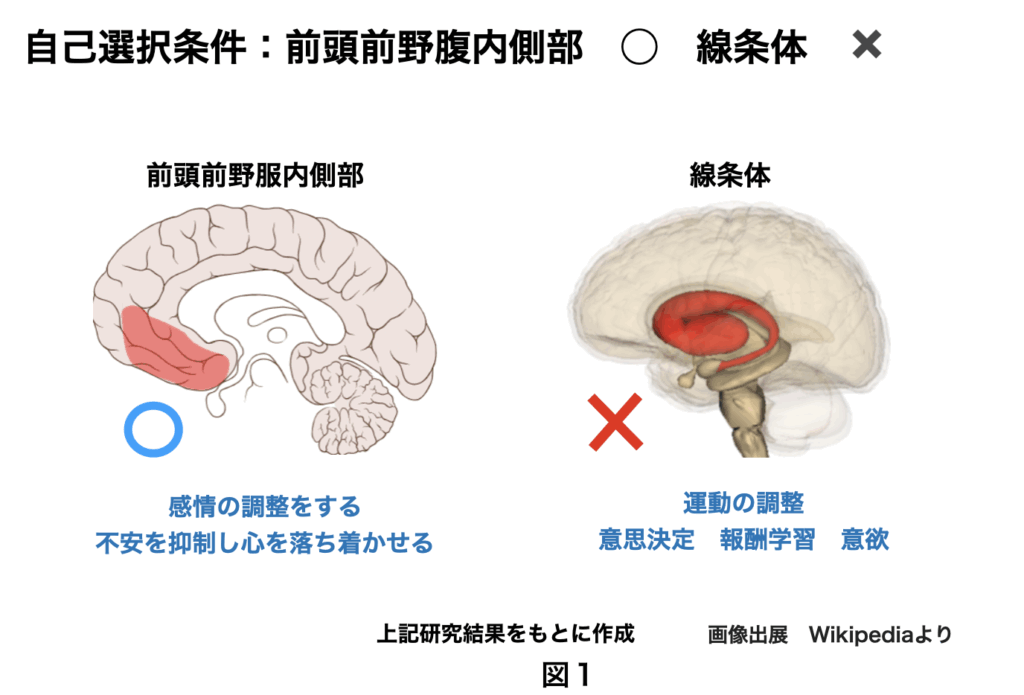

さらに、ゲームの際の脳活動を機能的MRIを使って測定した結果、自己選択条件も強制選択条件のいずれも成功した場合は、前頭前野腹内側部と腹側線条体の活動は高かったものの、失敗した場合は、強制選択条件では前頭前野腹内側部と腹側線条体の活動の両方に低下が見られた。

一方、自己選択条件では、腹側線条体の活動の低下は認められるものの前頭前野腹内側部の活動の低下は見られなかった(図1参照)。

出典:Wikimedia Commons, “Medial surface of cerebral hemisphere”, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray726-Brodman-prefrontal.svg(一部改変)

結果から考えると前頭前野腹内側部の機能は感情を調整する場所で、その活動が低下しなければ失敗しても不安の制御ができることが推測されます。

つまりは自分で物事を選んだ方が、失敗しても気持ちの調整ができ諦めずに取り組むことができる様になるのではないかと思われます。

日常の中でも、できる限り子どもに決定権を与える機会を多く持ちたいものですね!